五、国内贸易

国际消费中心城市建设扎实推进。澳康达(天津)名车广场、钟书阁等品牌首店落地运营,2024世界智能产业博览会、中国500强企业高峰论坛、中国文化旅游产业博览会、天津国际少儿艺术节等展会成功举办,“天马”游津城、桥边音乐汇、街头舞台剧、航母焰火秀、大型演唱会等精彩出圈。邮轮经济逐步升温,国际邮轮母港接待邮轮超过100艘次、出入境旅客超过35万人次,居全国第二、北方第一。

以旧换新政策效果明显。全年社会消费品零售总额比上年下降3.1%。消费品以旧换新政策持续发力,限额以上单位新能源汽车、家用电器和音像器材类零售额分别增长22.7%和14.8%。部分升级类商品销售较好,限额以上单位化妆品类零售额增长32.3%,文化办公用品类增长24.6%,可穿戴智能设备增长3.9倍。网上订单较快增长,限额以上住宿和餐饮业单位通过公共网络实现的客房收入和餐费收入分别增长15.1%和1.1倍。

六、固定资产投资

固定资产投资恢复增长。全年固定资产投资(不含农户)比上年增长3.1%。分产业看,第一产业投资下降7.5%,第二产业投资增长0.8%,第三产业投资增长4.4%。分领域看,工业投资增长0.8%,基础设施投资增长12.7%,房地产开发投资增长2.5%。民间投资增长7.6%,快于全市投资4.5个百分点。在大规模设备更新政策带动下,设备工器具购置投资增长12.3%。

商品房销售总体平稳。全市新建商品房销售面积增长0.5%,其中住宅销售面积下降0.2%;商品房销售额下降7.5%,其中住宅销售额下降8.5%。

七、金融

金融存贷保持稳定增长。全年全市社会融资规模增量4920亿元。年末中外金融机构本外币各项存款余额47358.43亿元,比年初增加2849.11亿元,比上年末增长6.4%;各项贷款余额46202.82亿元,比年初增加1513.66亿元,增长3.2%。出台金融支持天津高质量发展的意见,金融服务实体经济稳步发展,年末制造业贷款余额增长6.5%。积极发展特色金融业态,接续实施“金融服务重点产业链发展3.0版”,聚焦12条重点产业链推广“整链授信”“脱核链贷”等服务模式,推出专属金融产品近400个,金融资产投资公司股权投资试点落地,融资租赁、商业保理等特色金融业态保持全国领先。

证券市场较快发展。年末境内上市公司共有71家。年末证券账户733.60万户,比上年末增长6.0%。全年各类证券交易额92965.94亿元,比上年增长28.0%。其中,股票交易额38434.61亿元,增长20.4%;债券交易额45990.66亿元,增长31.8%;基金交易额7233.24亿元,增长33.6%。期货市场成交额113560.25亿元,增长9.8%。

保险业平稳增长。全年原保险保费收入801.91亿元,比上年增长3.9%。其中,财产险业务原保险保费收入172.91亿元,增长2.4%;人身险业务原保险保费收入629.00亿元,增长4.3%。全年累计赔付支出312.77亿元,增长22.7%。其中,财产险业务赔付支出117.12亿元,增长8.6%;人身险业务赔付支出195.65亿元,增长33.1%。年末共有保险机构339家,保险公司从业人员5.81万人。

八、开发开放

对外贸易稳步增长。全年外贸进出口总额8115.60亿元,比上年增长1.3%。其中,进口4201.86亿元,下降4.0%;出口3913.75亿元,增长7.8%。从贸易方式看,一般贸易出口2369.60亿元,增长10.7%;加工贸易出口1055.35亿元,下降5.9%。从出口产品看,机电产品出口2604.38亿元,增长12.4%,占出口总额的比重为66.5%,比上年提高2.7个百分点,飞机、二手车出口规模稳居全国前列。从贸易伙伴看,对共建“一带一路”国家出口增长8.9%。

对外开放步伐加快。全年实际使用外资50.70亿美元。新设境外企业机构175家,中方投资额28.91亿美元,比上年分别增长18.2%和1.8倍。对外承包工程新签合同额108.87亿美元,完成营业额61.11亿美元,分别增长52.2%和19.9%,年末在外劳务人员0.77万人。累计建设鲁班工坊24家、覆盖亚欧非23国。国际友城达103对、覆盖54个国家。

制度型开放扎实推进。自贸试验区持续加强创新政策复制推广,船舶监管申报新模式等3项创新案例入选全国第五批“最佳实践案例”,累计49项经验案例在全国范围内复制推广,对接国际高标准经贸规则试点任务全部完成,形成全国“双首个”数据跨境流动政策体系,制度创新指数稳居全国前三。服务业扩大开放深入推进,首家外商独资医院成功落地,获批设立市内免税店。

九、京津冀协同发展

产业协作和协同创新不断深化。“握手通道”机制不断完善,市场化引进疏解功能资源在津新设机构1981家,落地项目425个、总投资1896.1亿元。中国资源循环集团总部挂牌成立,国投生物制造创新研究院、国能天津电力公司等22家央企二三级机构相继落户。滨海—中关村科技园累计注册企业数量超过5800家,北京来津企业数量占比超过20%,宝坻京津中关村科技城、武清京津产业新城等重点承接平台建设提质增效。重点产业链群加速培育,京津冀新一代信息技术应用创新集群等获评国家级先进制造业集群,770家优质企业融入6条区域共建产业链。京津冀国家技术创新中心天津中心实体化运营,天开高教科创园与北京创新资源互动日益加强。

重点领域协同扎实推进。交通一体化进展顺利,津潍高铁、京滨城际南段加快建设,实施24项京津出行便利化措施,京津城际全天运能提升19%,京津塘高速自动驾驶测试场景全线贯通并对外开放。公共服务共建共享持续深化,持续扩大异地就医直接结算定点医药机构范围,京津冀医疗机构临床检验结果互认项目增加至60个,累计建设70个京津冀医联体,京津冀社会保障卡实现多种便民应用场景“一卡通”。

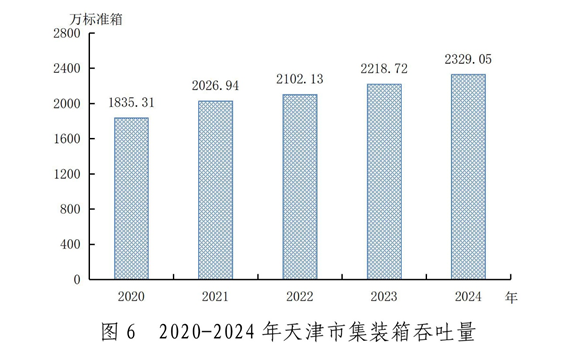

港产城融合发展进程加快。智慧绿色枢纽港口加快建设,天津港集装箱航线累计达到147条,集装箱吞吐量2329.05万标准箱,比上年增长5.0%,港口货物吞吐量5.79亿吨,增长3.7%,海铁联运完成137.5万标准箱,增长12.0%。天津港雄安新区服务中心入驻雄安综合保税区,完成绿色通道操作量累计超5.5万标准箱。

如发现本站文章存在版权问题,烦请联系editor@askci.com我们将及时沟通与处理。

如发现本站文章存在版权问题,烦请联系editor@askci.com我们将及时沟通与处理。